あんこの世界に魅了され、SNSで美味しそうな和菓子を見つけては、買いに行くのが最近の楽しみです。

様々なお店のあんこを食べてきましたが、「味」「香り」「食感」など、ほんとお店によって違うもの。

「あんこは和菓子屋の命」というけれど、それぞれのお店のこだわりがあるんだなぁと感じます。

それだけ奥の深いあんこの世界

自分だけの「究極のあんこ」を作りたい。

そんな思いから、あん炊きの研究を始めました。

初回である今回は、「本格あんこが作れる本」(世界文化社)に掲載されているレシピを自分でアレンジして作ってみました。

材料

- 北海道産大納言小豆 200g

- 上白糖 100g

- 中ざら糖 100g

- 塩 1g

あん炊きの手順

前日に水につけておいた小豆を下煮する。

小豆のシワをのばすため、びっくり水を繰り返しながら、30分煮る。

びっくり水は、小豆をあんにした時に味にばらつきが出ないようにするための作業。方法は、沸騰したら差し水をして沸騰をおさえる。表皮と内部の加熱具合を同じにすることで、シワのないふっくらした煮上がりになる。

煮た小豆をザルにあげて、流水で洗い、渋を切る。

小豆はふっくら、ほくほく!すこーし歯応えがある硬さ

渋切り後、再び小豆を鍋に入れ、たっぷりの水で45分、本煮する。

本煮した小豆をザルにあげ、水400ml、上白糖、中ザラ糖を入れた鍋に入れ、一煮立ちさせる。

アクが出てきたら取り除く。

銅なべに入れっぱなしはNG!鍋がサビる原因になってしまう!

蜜漬け後の小豆は、軽く押して簡単につぶれるくらい柔らかい!

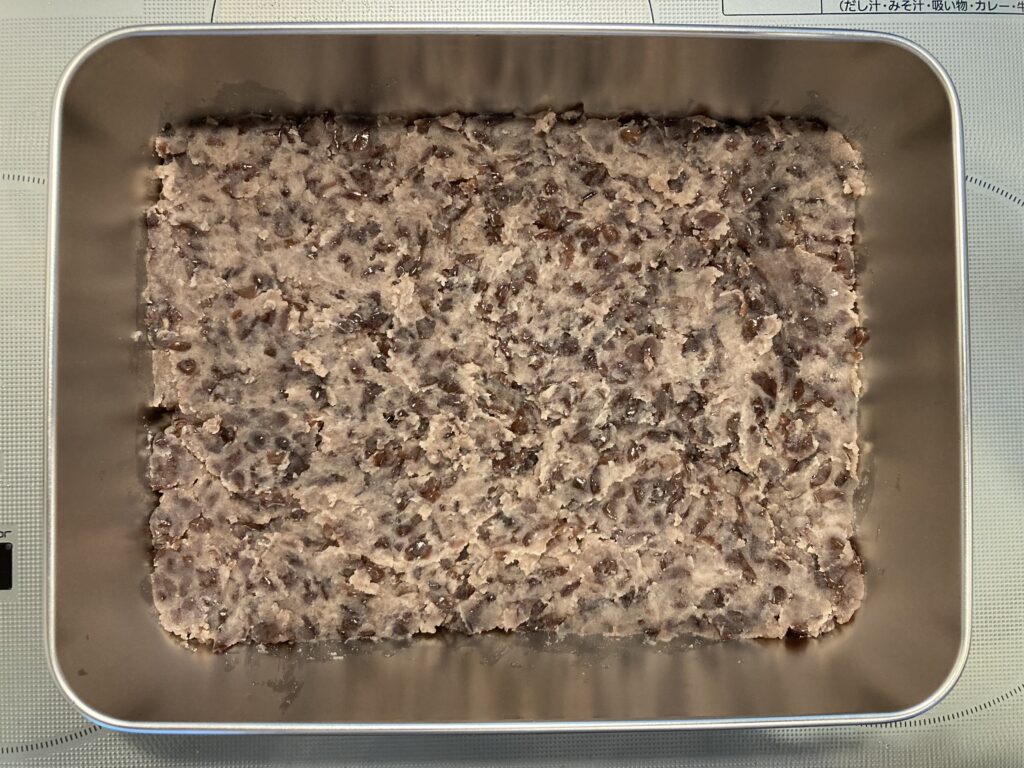

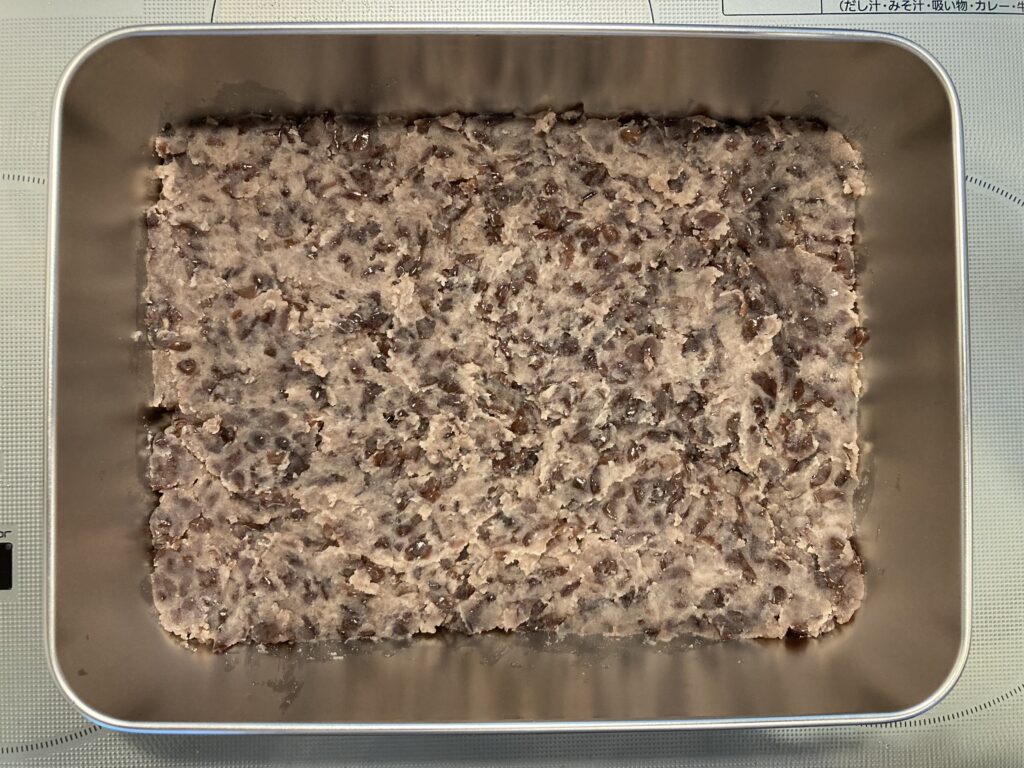

蜜漬けして一晩寝かした小豆を、適度な水分になるまで練り上げていく。

今回は大福に使用するため、木杓子で落とすと「もったりした山形になるくらい」のかたさにした。

バットに入れて冷ましたら出来上がり

あんこは1日おくと美味しさが増す。

1日おいたあんこは、でんぷんが水分と結合し、あん粒子どうしがつながって粘度を出すため、瑞々しくて一体感のあるなめらかな舌触りのあんこになる。

自己採点

| 項 目 | 採 点 |

|---|---|

| 小豆の香り | |

| あんこの甘さ | |

| あんこのかたさ | |

| あんこの粘度 | |

| 小豆皮の残りぐあい |

今回のあんこの自己評価としては、「小豆の香り」と「あんこの粘度」に課題が残りました。

小豆の風味をしっとりと深く感じられるような、そんなあんこを作りたい。

そのために次回への改善点を次のように考察してみました。

【課題】小豆の香りについて

「究極のあんこを炊く」(女子栄養大学出版部)によると、びっくり水をした時より、しない時の方が小豆の香りが強いという調査結果が出ている。

びっくり水は、小豆の煮汁に差し水をすることで、小豆の皮と内部の温度差をなくし、煮えむらをなくす効果があるが、一方で「風味が衰える」「皮のかたさが残る」といったデメリットも発生する。

一般的にはびっくり水をした方がよいとされるが、次回はあえてびっくり水をしない方法を試してみたい。

さらに、「ベニラーゼ」という小豆用の酵素があり、これを煮豆に加えることで風味がよくなる効果があるらしい。

ちょっと値は張るが、「小豆の香り」はあんこの命なので、次回「ベニラーゼ」の導入を試みようと思う。

【課題】あんこの粘度について

個人的には粘度がある方が好み。

しかし今回作ったあんこは、しっとり感に欠けていた。

次回は、あん粒子を極力残すために、本煮の後の水切りをなくしてみようと思う。

また、砂糖の一部を「水飴」に替えることで、水分含有率をあげてみることにする。

コメント